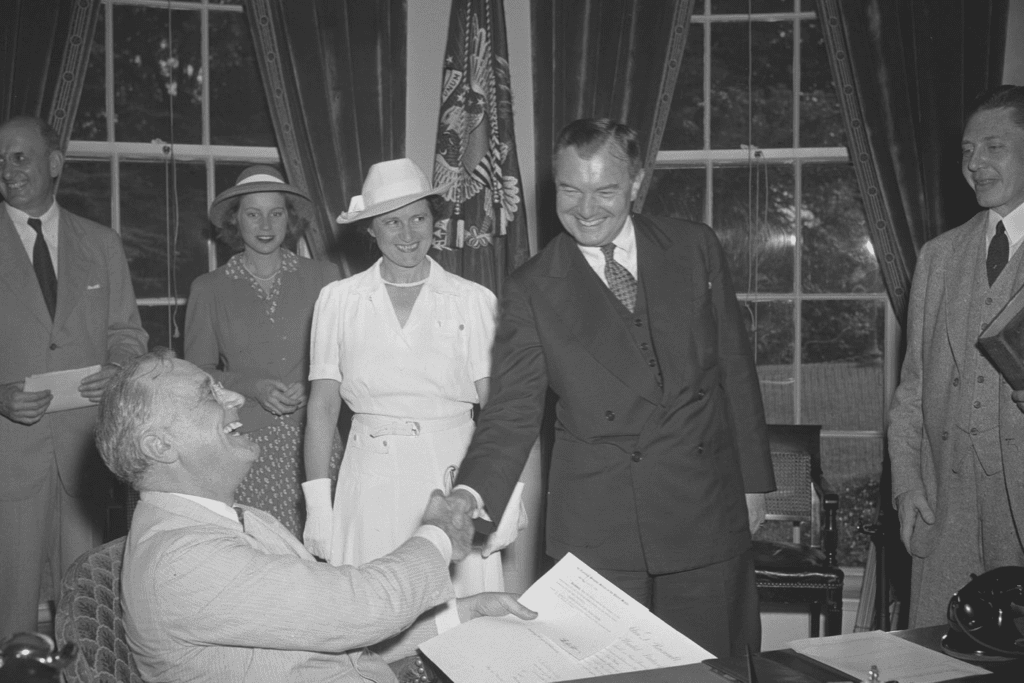

弗兰克林·罗斯福在1944年的第四次总统选举中需要一位新的竞选搭档。他与民主党领袖一致认为,他那有些古怪的副总统亨利·华莱士已经成为了一个负担。最终,他选择了密苏里州参议员哈里·杜鲁门,但他差点选了他任命到最高法院的一位法官,威廉·O·道格拉斯,后者非常想要这个职位。道格拉斯经常参加总统的扑克派对,并制作了罗斯福特别喜欢的干马丁尼。

关于道格拉斯竞选副总统的奇怪事情,据我们从克里夫·斯隆的《战时法庭》一书中了解,当时几乎没有人觉得奇怪。总统与他的法官之间的亲近,在某种程度上是可以预料的。到1943年,罗斯福已经任命了最高法院九名法官中的七名:雨果·布莱克、斯坦利·里德、费利克斯·弗兰克福特、弗兰克·墨菲、罗伯特·杰克逊、怀利·鲁特利奇和道格拉斯本人。哈兰·斯通是由卡尔文·柯立芝任命的,但罗斯福提拔他成为首席大法官。只有奥文·罗伯茨,一个胡佛时代的任命,不是归功于罗斯福。

根据斯隆先生对罗斯福时期最高法院的描述,可以合理得出结论,美国半个世纪的政治精英并不怎么关心权力分离。你可以从1937年罗斯福试图增加法院法官数量,或者说“包揽”富有同情心的法官的尝试几乎成功的事实中推测出这一点。斯隆先生提醒我们,本来可以期望会将法院包装成行政部门对司法的不当侵犯的法官布莱克公然支持了这一尝试。

杰克逊法官经常陪同总统进行帆船巡游,并公开主张罗斯福应该在1940年竞选第三个任期。詹姆斯·伯恩斯,罗斯福于1941年任命为法院法官但很快辞职去管理战争动员办公室的人,没有因为自己是一名副大法官而阻止他协助白宫进行立法工作。法官弗兰克福特像斯隆先生所说的那样,向总统发送了“一系列常常虚伪的电报和信函”,其中包括对罗斯福的国情咨文的赞扬,对他的政策声明的赞扬,对劳工事务的建议和对人事任命的推荐。

这些不当行为中的一些无疑是出于一种可嘉的战时团结精神。然而,阅读《战时法庭》,你会想知道1940年代华盛顿是否有人真的关心宪法原则,除了他们喜欢的原则之外。1942年,墨菲法官入伍成为陆军步兵军官,同时继续担任法院法官。这一安排的一些批评者似乎没有注意到法官正式服从最高统帅的奇怪之处。只有当墨菲法官穿着军服出席审理关于被捕的纳粹破坏分子法律地位的案件时,有人——法官弗兰克福特——提出了异议。

这个特定故事中最引人注目的细节是,这些破坏分子是在美国境内被捕的,因此不是普通的战俘。总统罗斯福发给首席大法官斯通的信息是:无论法院做出什么决定,总统都会让这些破坏分子被枪毙。“那将是一件可怕的事情”是首席大法官相当温和的回应。最终,其中六人被华盛顿的电椅“Sparky”处决。总统的威胁几乎肯定影响了最后的结果。

斯隆先生是乔治敦大学宪法法学教授,他对战时法庭的评估是公平的。他正确地称1944年的科雷马斯图诉美国案——支持强制拘留日裔美国人的判决——是“美国法律界最优秀和最光辉的历史性失败”。相反,他赞扬了西弗吉尼亚诉巴内特案——在这个案件中,法院裁定强制学童向美国国旗敬礼的法律侵犯了第一修正案——认为这是法院在言论自由和个人权利方面的“最伟大、最雄辩、最鼓舞人心的[意见之一]”。杰克逊法官在巴内特案中写道:“如果我们宪法的星座中有任何固定的星星,那就是没有任何官员,无论高低,都可以规定在政治、民族主义、宗教或其他意见事项上应该是正统的,或者迫使公民通过言辞或行动承认他们的信仰。”

与斯隆先生不同,我找不到像他那样崇拜罗斯福时期的法院的原因。即使在法院判决正确的情况下,它的意见通常都是冗长和矫揉造作的。例如,在巴内特案中,杰克逊法官的推理是直截了当的:强迫人们发表违背他们意愿的誓言违反了第一修正案,根据第十四修正案适用于各州。而关于“宪法星座中的固定星星”以及官员从不允许规定“政治上应该正统”的那一套说辞,不管那是什么,官员们时常做到了,这些都可能意味着任何事。

斯隆先生的历史研究令人印象深刻,但他试图找到现今相关性的努力则没有那么令人满意。他暗示,2022年废除罗诉韦德案的多布斯判决是对1942年的判决——裁

定允许强制对罪犯进行绝育的法律是违宪的——的一种攻击。斯隆先生写道:“拒绝承认生殖权利的宪法保护,从逻辑上讲可以允许强制绝育以及强制生育。” 这种说法是无稽之谈,除非你认为任何关于堕胎的法规都是种族优生学的一种形式。至于巴内特案中反对强迫言论的裁决,斯隆先生没有注意到大学要求其员工签署的多样性声明与此有明显关联。

斯隆先生在书中最后声称,尽管存在各种不足,但罗斯福时期的法院坚守着“自由和平等的宪法保障”,而其遗产现在“受到威胁”。这本书远远不能支持这一结论。罗斯福时期法院的遗产,如果有的话,就是其法官经常忘记他们属于政府的哪个分支。